材料学院卢侠教授PNAS:层状LiCoO2正极材料的脱锂新机制

锂离子电池发展到今天,已经在大规模储能、电动汽车以及可移动智能电子仪器等领域取得了巨大成功,在事关国家发展战略的“深空、深海和深蓝”计划中也扮演着非常重要角色。然而,作为由材料结构决定的能量存储与转换器件,锂离子电池高能量密度仍然是短板,发展具有高能量密度和高安全性的电池体系,是目前锂离子电池的重要方向之一,而研究材料的构-效关系是克服此短板的重要基础。纳米技术以及微加工的发展,已经把电池的能量密度推进到了实验极限,因此目前性能更优的电池寄望于正极材料,尤其是高能量密度层状正极材料的突破。

层状正极脱锂结构变化规律目前没有明确的结论,见诸报端的结果甚至会自相矛盾,以LiCoO2为例,其脱离过程中演化出一系列新的微结构:如在O3-LiCoO2中出现的O3, O1, H1-3相以及在O2-LiCoO2中出现的T#2, T#2’, O6等相。事实上,诸相可能是一些中间过渡态而已,随着电化学倍率等变化而变化。研究表明层状材料结构演化与Li离子以及空位的含量密切相关,离子与空位相互作用而弛豫出新相,使得表面上看似杂乱无章的固溶体电化学行为,在原子尺度却对应着锂离子和空位的高度有序结构。近年来,研究人员一直设法提升钴酸锂的充电电压,来提升容量和能量密度。

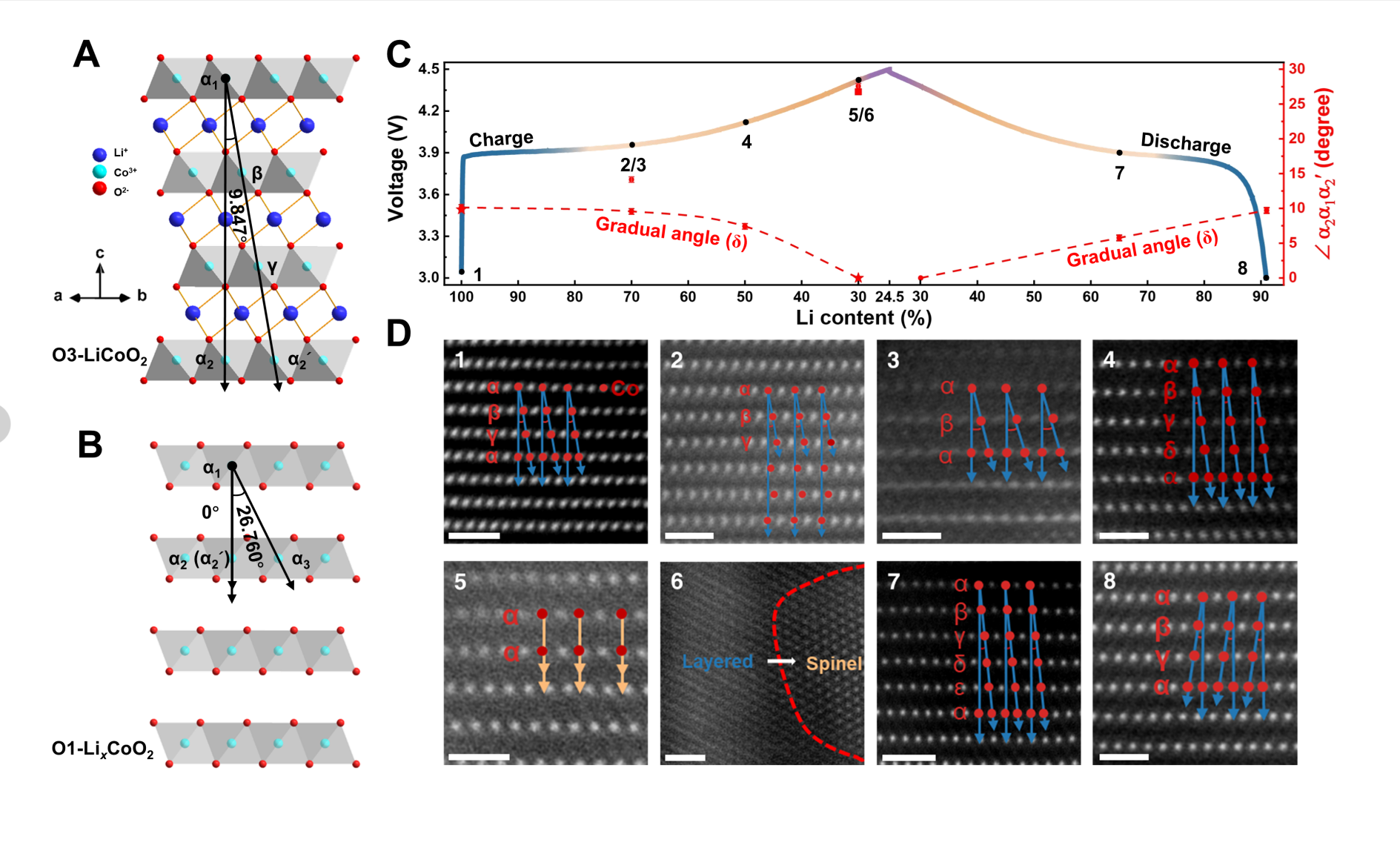

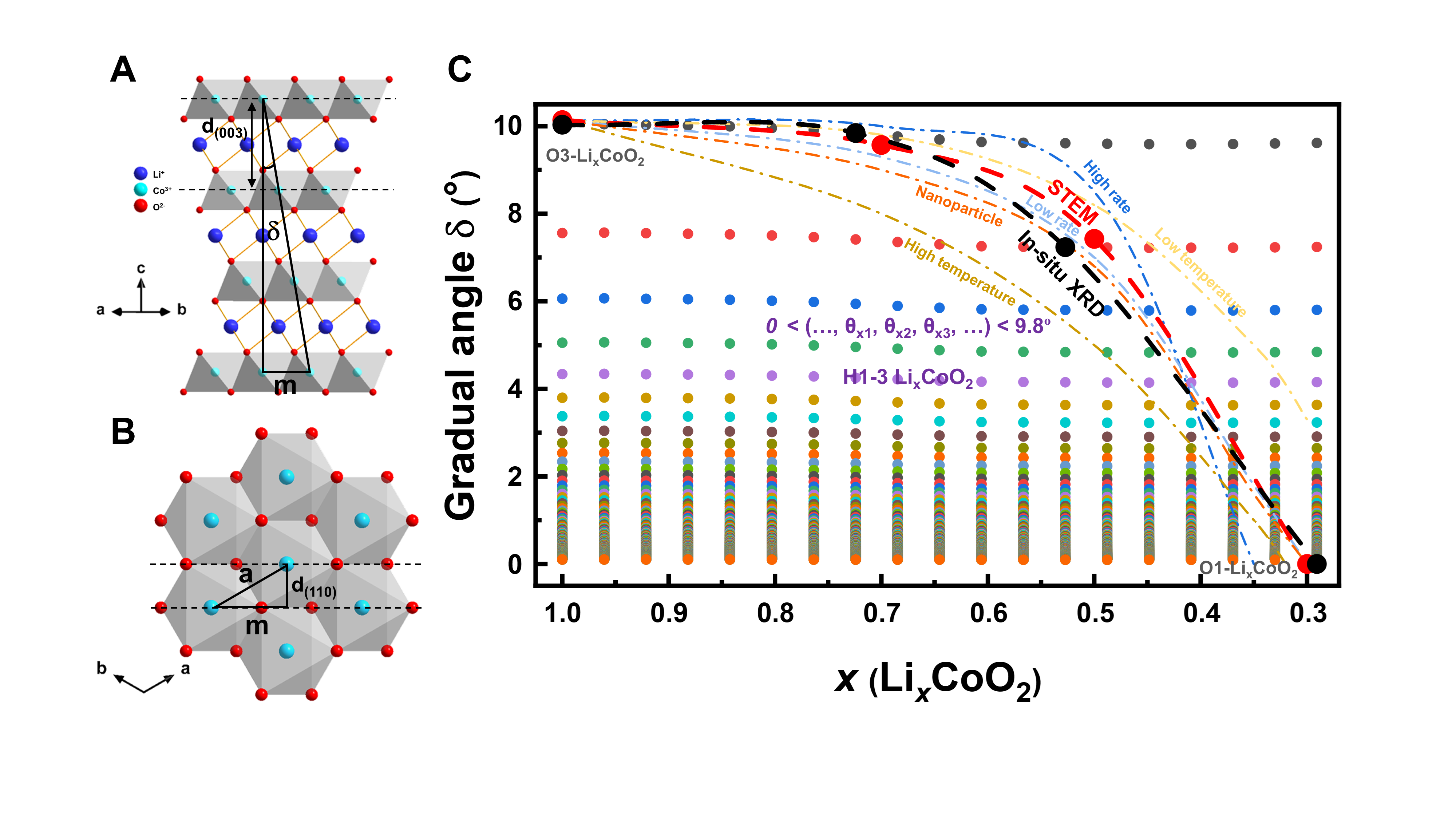

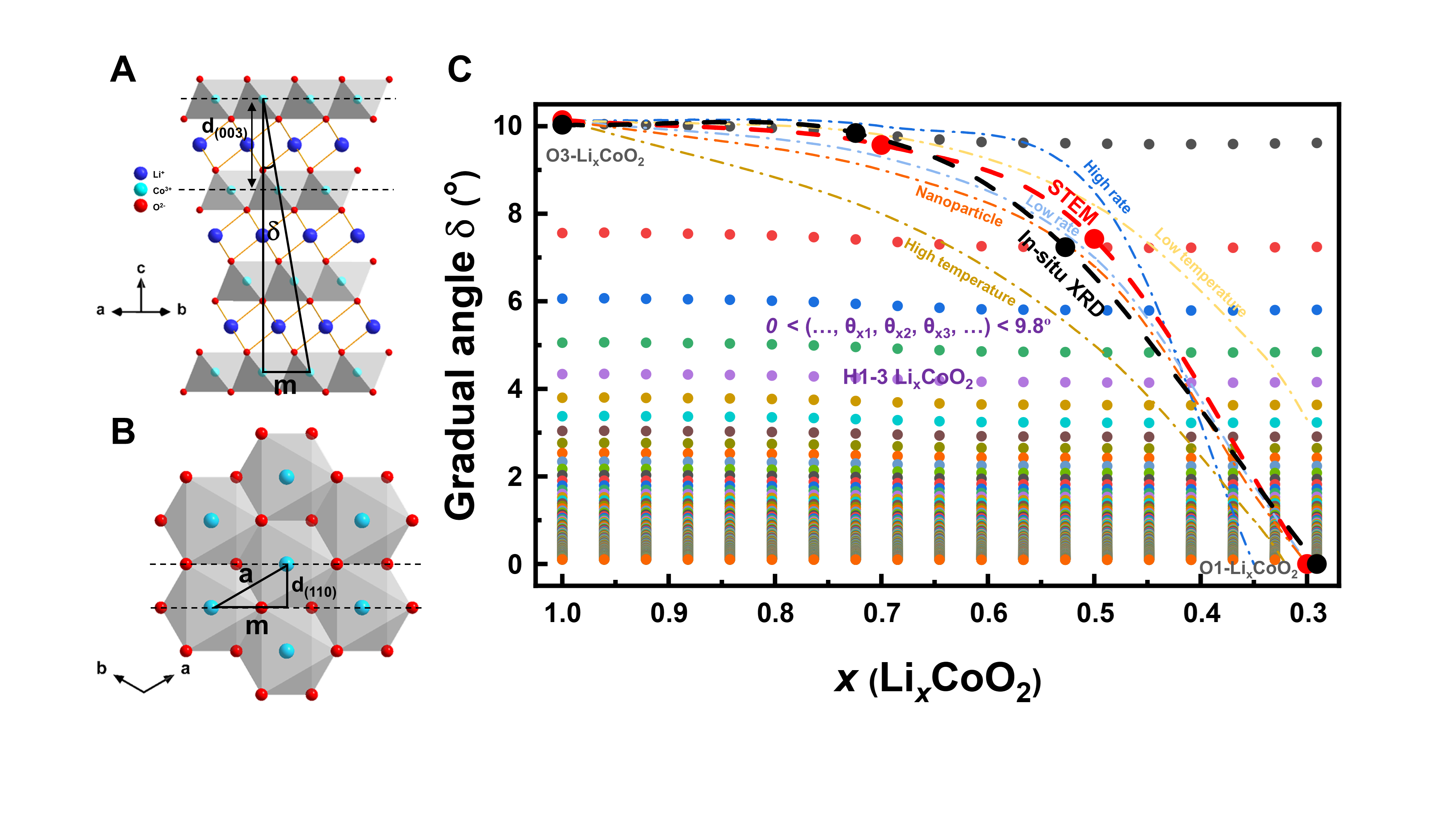

近日,中山大学卢侠教授团队在PNAS发文,观察到了LiCoO2的不同的相变过程,结合原位XRD和非原位STEM表征,在层状LiCoO2中捕捉到CoO6层的集体和准连续滑动。这种脱锂机制不涉及成核-生长型脱锂过程,表现出与传统的相分离或固溶转变过程完全不同的方式。引入了渐变角(δ),定义为初始值为 9.847°,即Co离子在O3-LiCoO2中沿[001]方向的-αβγαβγ-堆积,Li1-xCoO2在脱锂过程中的相关渐变角可以从STEM-ABF图像中很容易地测量出,而CoO6层的滑移和锂含量有着一致的变化关系。

图1. 提出渐变角,揭示了钴酸锂正极原子尺度结构演化机制。

CoO6层的集体滑动反映了相邻CoO6层的联动,使滑动行为能够感知LiCoO2结构内部Li的运动,并通过渐变角的角度变化体现出结构调整,快速响应微小的Li损失。之前报道的H1-3相仅仅对应一个渐变角的集合,并非一个真实存在的过渡相,是对复杂过渡态的笼统指代而已。在O3至O1转变后,层状Li1-xCoO2转变为亚稳态立方相,这造成了结构和容量退化。这种现象表明,脱锂是一种比我们当前认知更智能的行为。LiCoO2的脱锂过程为理解层状氧化物材料的工作机制提供了新的见解,从而为设计新电极材料提供线索。

图2. 非热力学平衡态下钴酸锂正极的相变动力学过程

图2. 非热力学平衡态下钴酸锂正极的相变动力学过程

上述成果以“Sustainable LiCoO2 by collective glide of CoO6 slabs upon charge/discharge”为题发表在期刊PNAS, 2022, 119: 2120060119.(链接:https://doi.org/10.1073/pnas.2120060119)。该工作第一作者为硕士生李帅(现在国家纳米中心攻读博士学位),通讯作者为卢侠教授。该工作得到了中科院物理研究所李泓研究员,清华大学谷林教授以及陈立泉院士的指导和帮助;受到了科技部重点研发计划、基金委面上项目、广东省基础与应用基础研究基金区域联合重点项目以及中山大学百人计划等支持。