材料学院卢侠Small:复合锂金属负极进展

高能量密度锂电池目前是储能和动力电池市场追捧的热点和技术攻关的难点之一,尤其是基于锂负极的电池在开发难度上空前。就锂金属负极而言,利用三维框架来负载活性锂作为复合锂金属负极已成为目前的焦点之一,因为三维框架与二维平面衬底相比,具有更大的比表面积和更小的局部电流密度,而小的局部电流密度能够有效抑制枝晶生长;此外,三维框架能对锂沉积提供一个容纳空间,以此来抑制循环期间的体积膨胀问题。所以,三维框架的存在,能提高锂金属负极的界面性能并为锂金属电池的长循环提供保障。但是,由于目前大多数三维框架本身并不含有金属锂,需要对其进行预锂化处理。常用的预锂化方式主要电沉积法、熔融注入法以及压力衍生制造法。在实际预锂化过程中引入界面改性手段,如SEI或外部保护层能进一步提升复合锂金属负极的界面稳定性,实现在高电流密度和循环容量下的稳定循环。

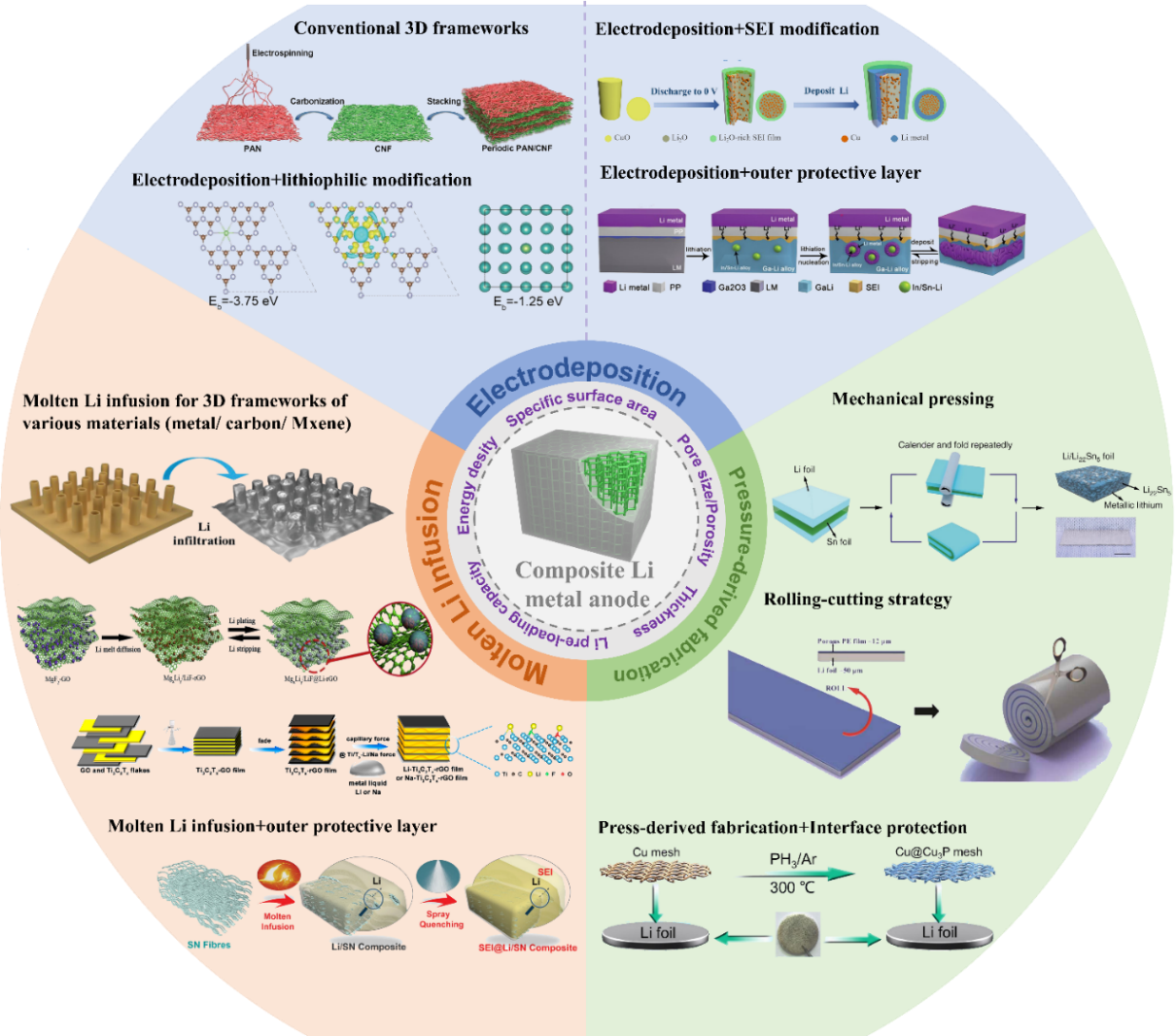

图1. 基于三维框架的复合锂金属负极策略概述。

基于此,材料学院卢侠教授团队对电沉积法、熔融注入法以及压力衍生制造法制备复合锂金属负极进行了总结和分析。针对电沉积法,分析了锂在电沉积过程中均匀沉积的主要影响因素,如三维框架表面的亲锂性、SEI膜属性等;对于熔融注入法来说,三维框架的表面纳米结构组分,注入温度以及孔洞特性是实现均匀熔融注入的关键因素;而挑选的三维框架的厚度和机械性能也对压力衍生制造法有着重要影响。进一步,针对三维框架目前存在的主要问题,对现有的三维框架基的复合锂金属负极进行了大数据收集和分析,并提取了在设计过程中经常被忽略的因素,如三维框架的比表面积大小、孔径大小和孔隙率、厚度和重量进行了深入的总结,希望能对未来在低N/P比(<1.5)、贫电解液(<3g Ah-1)条件下实现稳定循环的高能量密度锂金属电池(350 Wh Kg-1)提供一定的设计指导。

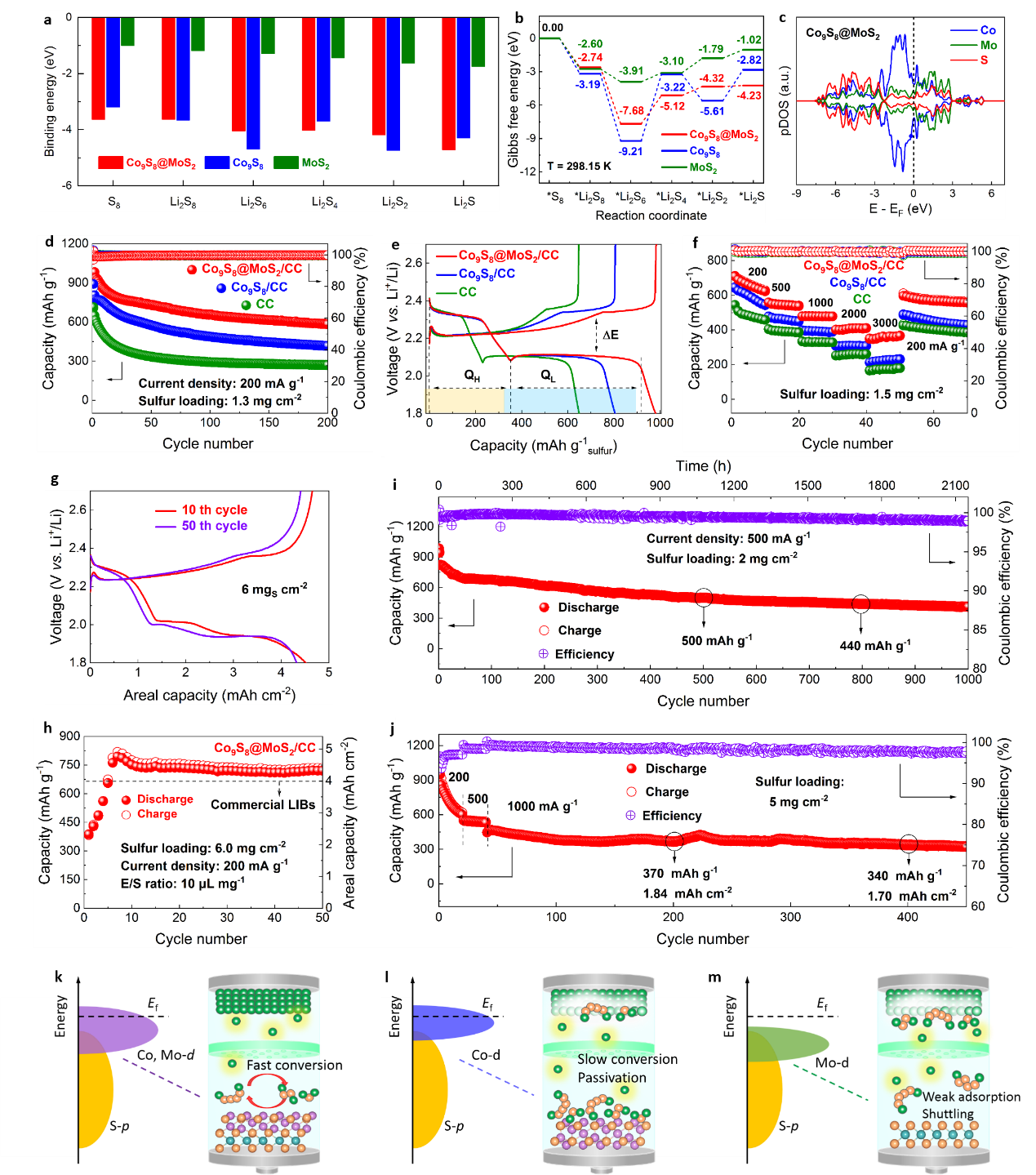

图2. 异质结催化剂对多硫化锂的吸附/催化及相应锂硫电池的电化学特性对比。

进一步,基于金属锂负极,利用一种富含催化活性位点的双金属硫化物(Co9S8@MoS2)异质结纳米材料作为硫正极的催化基体,通过调控异质结中的电子结构,异质界面内产生的空位缺陷和内建电场(BIEFs)为多硫化锂提供了足够的吸附位点,同时加速了离子扩散/电荷转移动力学,从而提高了硫的转化。发现Co9S8@MoS2异质结中过渡金属d能带中心的位置对多硫化锂的吸附和催化转化发挥着重要的作用,有效促进了多硫化锂的反应动力学。锂硫电池在电流密度为500 mA g-1下循环1000周后,其可逆容量仍能达到410.9 mAh g-1,容量保持率为50.1%,平均库仑效率为99.43%。在硫负载为5.0 mg cm-2的条件下,Co9S8@MoS2/CC基硫正极在1000 mA g-1循环400周后,仍然保持了1.7 mAh cm-2的高面积比容量。在硫负荷为6.0 mg cm-2时,锂硫电池在200 mA g-1条件下循环50次后,比容量为4.32 mAh cm-2 (720 mAh g-1),该面积比容量值可以和商用的锂离子电池相媲美(4 mAh cm-2)。

上述成果分别以“Transition Metal d-band Center Tuning by Interfacial Engineering to Accelerate Polysulfides Conversion for Robust Lithium-Sulfur Batteries”和“Advanced composite lithium metal anodes with three-dimensional frameworks: pre-loading strategies, interfacial optimization, and perspectives”为题发表在材料期刊Small, 2022, 202205158和Small, 2022, 202205653 (IF = 15.153; 链接:https://doi.org/10.1002/smll.202205158 和Small, 2022, DOI: /10.1002/smll.202205653)。复合金属锂负极工作的第一作者为材料学院的博士生曹嘉祺;锂硫电池工作的第一作者为博士后郭鹏乾和博士生陈伟鑫,通讯作者为卢侠教授。以上工作得到了科技部重点研发计划、基金委面上项目、广东省基础与应用基础研究基金区域联合重点项目以及中山大学百人计划等支持。